写真家、石田真澄氏のworld of reflection。

日常の写真をメインに撮っているという、石田氏のVRギャラリー。日常だからこそ、特別感のない感性溢れた写真に魅せられる。そんな日常がキラキラと反映された写真と、水面の壁が作り出す空間は非日常的で幻想的な雰囲気を醸し出している。

本インタビューでは、「world of reflection」の制作過程と写真の関わり方についてお伺いしてきた。

プロフィール

石田真澄氏

1998年生まれ。2017年5月自身初の個展「GINGER ALE」を表参道ROCKETで開催。2018年2月、初作品集「light years -光年-」をTISSUE PAPERSより刊行。

参考元:http://masumi-ishida.com/about/

3D空間を2Dで作ってはいけないという決まりはない

石田氏

—NEWVIEWの話がきたとき、どこで受けようと思いましたか?

今回は、知り合いにお話を頂いた際、面白そうだなと思い、やってみようと思いました。もともとVRに興味があったのですが、やったことがなかったし、私がずっと扱ってきたものは、写真という2Dの画像だったので、正直不安はありました。

一度、他のクリエイターさんが3Dスキャンで撮影したモデルデータを活用してVR空間を作られているのを拝見したのですが、2Dを扱う私が3Dを扱うのはなんか違うかな、それをやっても私がやる意味がない、と思いました。なのでそれを全部排除して2Dだけを使った空間を作ってみよう、と思いました。

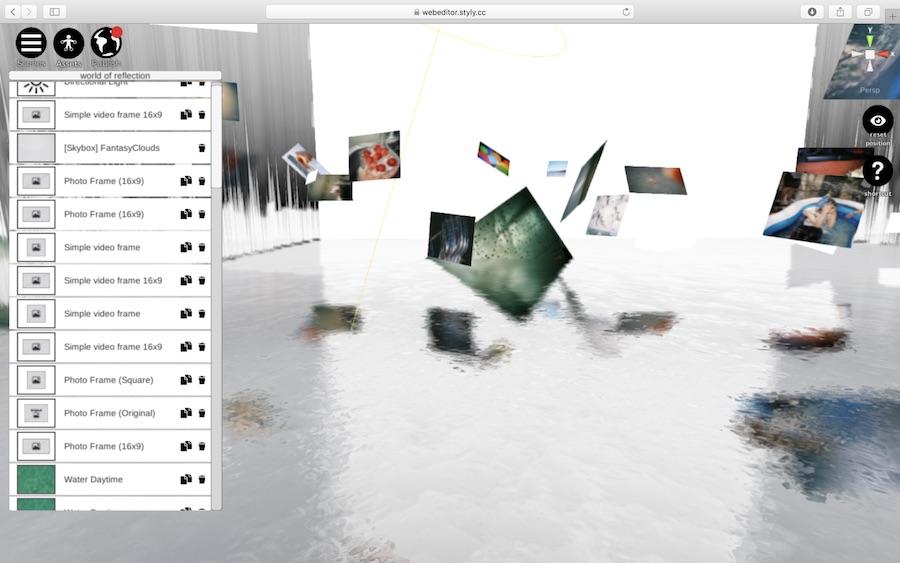

そこから画像を空間に刺していったんですよね。そしたらギャラリーだけど、裏側も見れるギャラリーになって面白いなと思いました。これだったら自分のやる意味がある、と思えました。

—写真を刺す、というコンセプトで制作されたのですか?

最初、コンセプトは全く決まっていませんでした。

作品を制作する前に、一度クリエイターの方々とSTYLYを体験したのですが、その時全然使い方に慣れず、うまくできませんでした。また、様々な3Dオブジェクトを置いて空間を作ってみたのですが、私が好きな雰囲気とは違うかな・・・と感じました。

そこで、STYLYアセットにある水の床を横に立てて壁にしました。4面全部を壁にして、無制限の空間に制限を作ったんです。3Dの中に3Dのものを入れないといけない決まりはないので、2Dのもので作ることにしました。

コンセプトや完成形はやりながら見えていった感じですね。

また、作品のタイトルも後からつけました。配置している中で、水面の壁に写真が反射してるな、と思って「world of reflection」という名前にしました。

空間に写真を刺す

「world of reflection」で使用された写真

—作品中の写真の選択基準はなんですか?

水面がもともと好きで、壁を水面にしたら綺麗だなと思ったんです。なのでその水面に合わせて写真を選びました。

今までのストックから、柄っぽいもの、抽象的なもの、空間内で遠くにあってもわかりやすいものを中心に、水面に合わせて反射している綺麗な雰囲気のものや、水色系でキャッチーな色があるものを30-50枚くらい選んでいます。

「world of reflection」Editor画面

—作業する中で困った点はありましたか?

作業自体は単純作業だったのでやりやすかったです。でも3D空間特有の距離感覚がつかみにくかったです。だから壁を作って、距離感の掴みやすくさせたのもあります。

使用した素材は、動画、写真、水面の壁なので難しいことはしていないです。

2Dで表現する

—写真を撮り始めたきっかけはなんですか?

中学一年生の時にガラケーを持ったのが写真を気軽に撮れるきっかけになりました。カメラを常に携帯できたので、毎日撮れる環境になったんです。

写真が楽しいと感じて、中学二年生の時にデジタルカメラを初めて持ちました。そのあと高校時代には海外研修をキッカケにフィルムカメラも使い始めました。それからはもっぱらフィルムカメラを使い続けていますね。

フィルムを使うと、何を撮ったかを現像後にみて、この時の感情覚えてる、と再認識できて安心するんです。

よく目にするのは、現像した時にこんなの撮ってたんだ、という驚きがあるのが楽しいという人が多いのですが、私はそうゆう驚きはなくてむしろ何を撮ったか全部覚えています。

いつもは日常をメインに撮影しています。

綺麗なものを撮る、というよりはむしろ日常を撮っています。中学・高校時代はスカートのポケットにフィルムカメラ入れてずっと撮影していました。高校卒業の時点では約7000枚の写真データがありました。

最近はあまりにデータが多くなってしまったので、管理が大変で、ネガ(フィルム写真のデータ)だけを残す場合もありますね。

石田氏

日常を撮影する石田氏の写真にどこか非日常的な雰囲気を思い起こす。

そんな石田氏の感性あふれる作品「world of reflection」から、3D、2D問わず、作品やクリエイターの幅にも広がりを魅せていくだろう。