「パーティクルライブで世界を魅了せよ」のテーマのもと、アーティストは楽曲を自由に解釈、音に合わせたパーティクル演出を楽しめるVRシーンが集まった。

クオリティの高い作品が数多く集まった中、見事Goldを受賞したのは作曲家C(シー)氏による「メニーサイズ」だ。

今回はその作者であるC氏に制作秘話、これからの展望についてお伺いしてきた。

プロフィール

名前:C(シー)(@nica2c)

作曲家|日本

VR、興味はあるけど作り方はわからない。

— はじめに、CさんがSTYLYを知ったきっかけを教えていただけますか?

C:STYLYを知ったのは、ちょうど「ParticleLive Awards」の記事をTwitterで見かけたのがきっかけでした。

C:VR空間を自作することに興味はありつつも作り方わからないし、Unityすら知らなくて…って時に「ブラウザでVR空間が作れる!?」って結構衝撃でした。じゃあちょっと試してみようかな、という感じで初めてワールドクリエイトに触れましたね。ParticleLive Awardsに応募したのもその流れでした。STYLYで触れて勉強していくうちに、意外と作れるかもって思っちゃいました笑

— では本作がVR制作(unity)初挑戦だったのでしょうか?

C:そうですね。VR制作初挑戦でちょとしたことでも楽しくて、床と壁ができるだけで「すげー!」って気分でした笑

— もともと3DやVRにご興味はありましたか?

C:3DもVRも興味はありました!自分のアバターが欲しくてBlenderで挫折したりしてました…。

—本作「メニーサイズ」を作ったきっかけを教えていただけますか?

C:きっかけから話すと、自分の曲のMVとしてモーショングラフィックス映像の作成にハマっていて、VRに先に手を出してた友人に「VR空間でのモーショングラフィックス作品とか面白そうだよね」なんて話をしていたのがそもそものきっかけだったと思います。VR版モーショングラフィックスという作品にはなりませんでしたが、作ったきっかけでした。

—本作にこめられた意味やテーマを教えていただけますか?

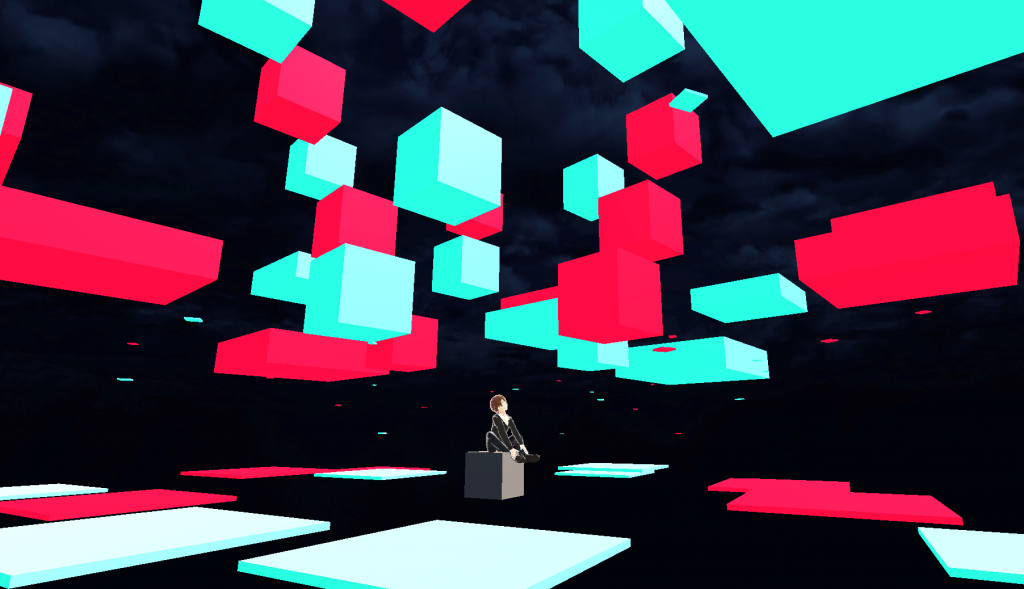

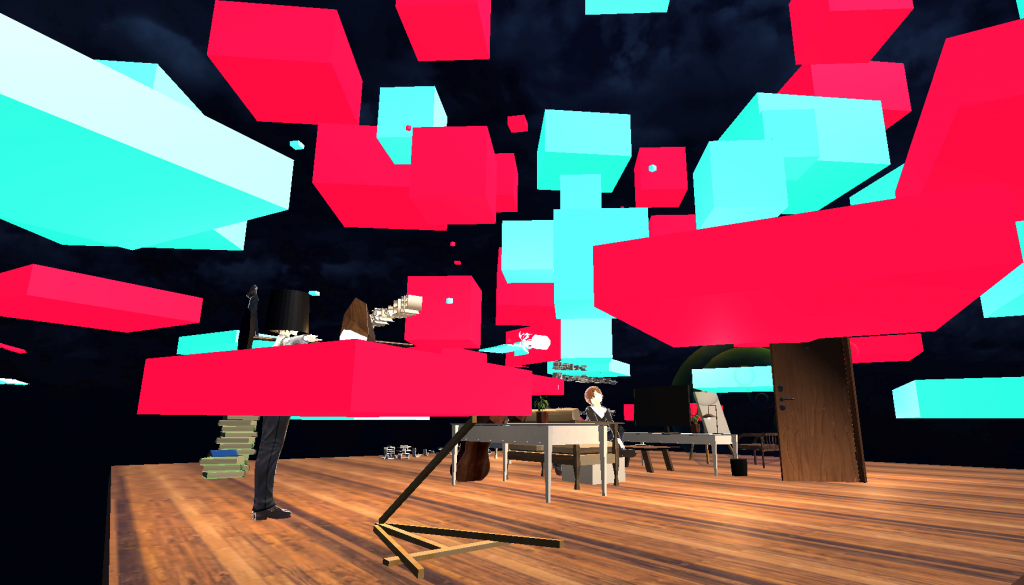

C:一番大きなテーマとして「多面的」というワードがあり、それと合わせて「VRならではな物を作りたい」と思って制作に挑んでいました。ワールドの構成としては色んな角度から見ることで楽しめる空間にすることを意識してましたね。

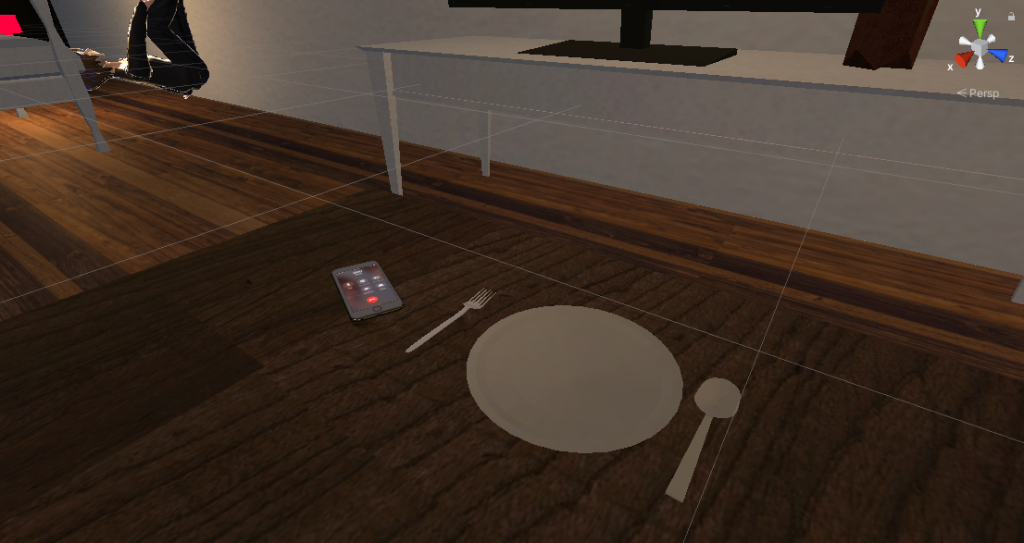

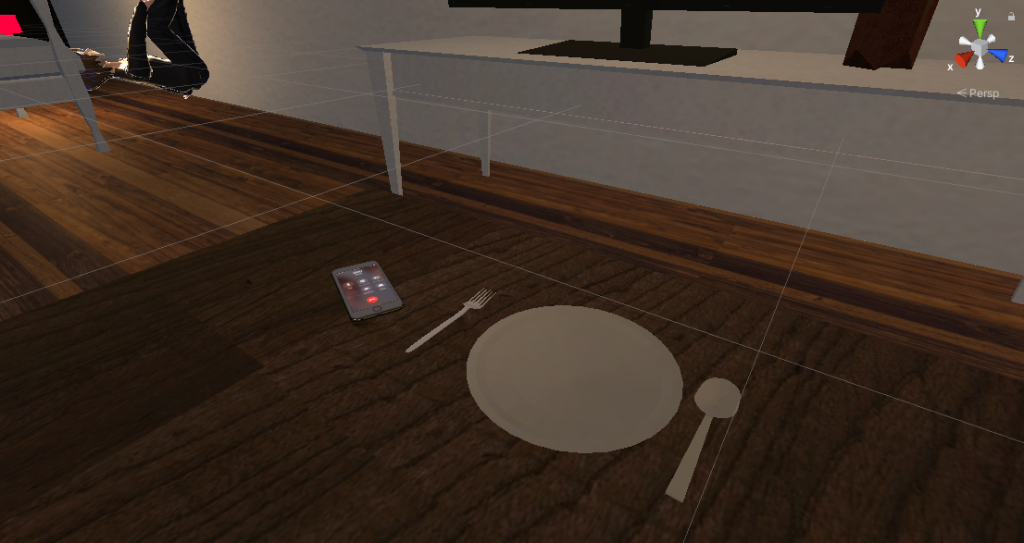

電話の音が鳴る時しっかり震えているスマホ。細部までこだわりがつまっている。

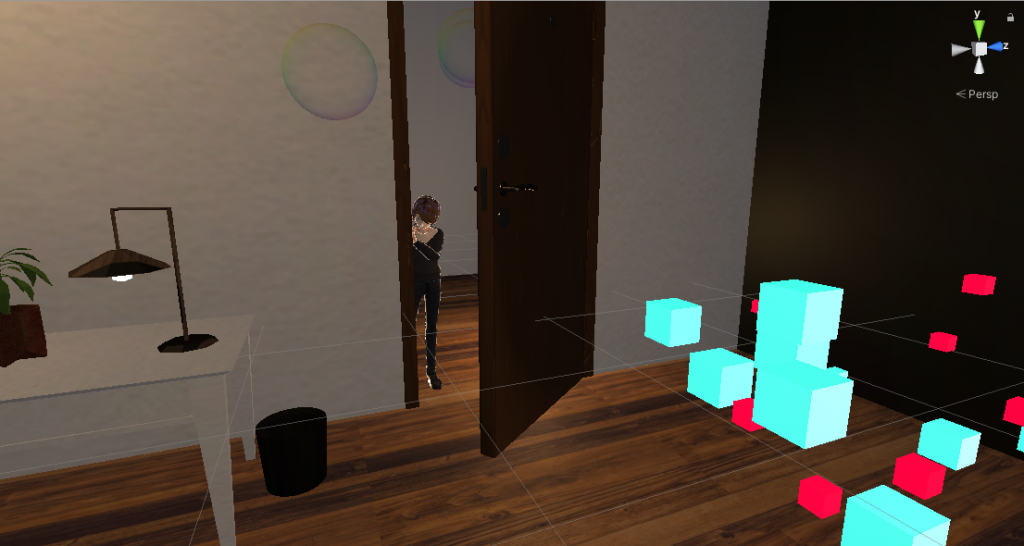

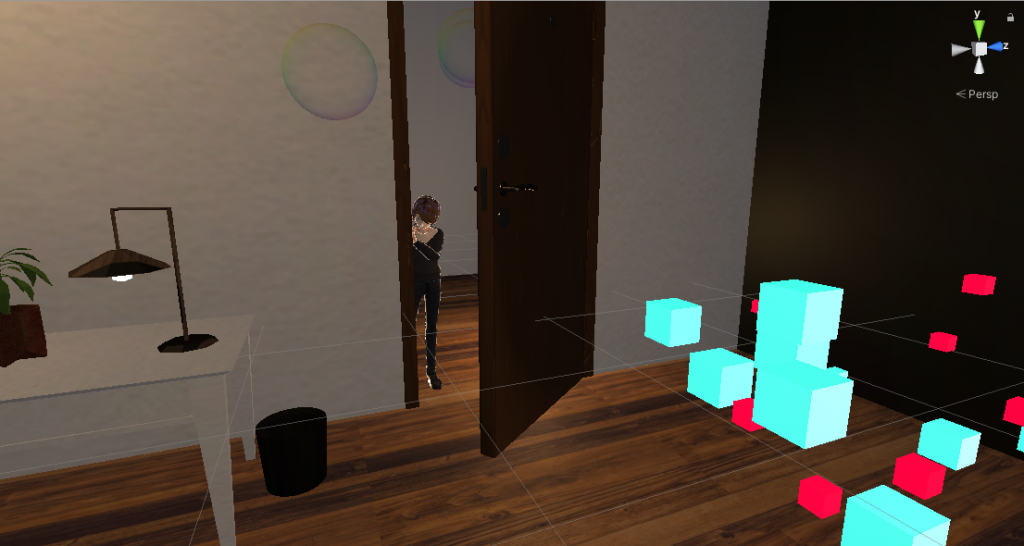

上から覗かないと見えないゴミ箱の中のハート。

ドアが開いている時に覗くと見える、小さい男の子。

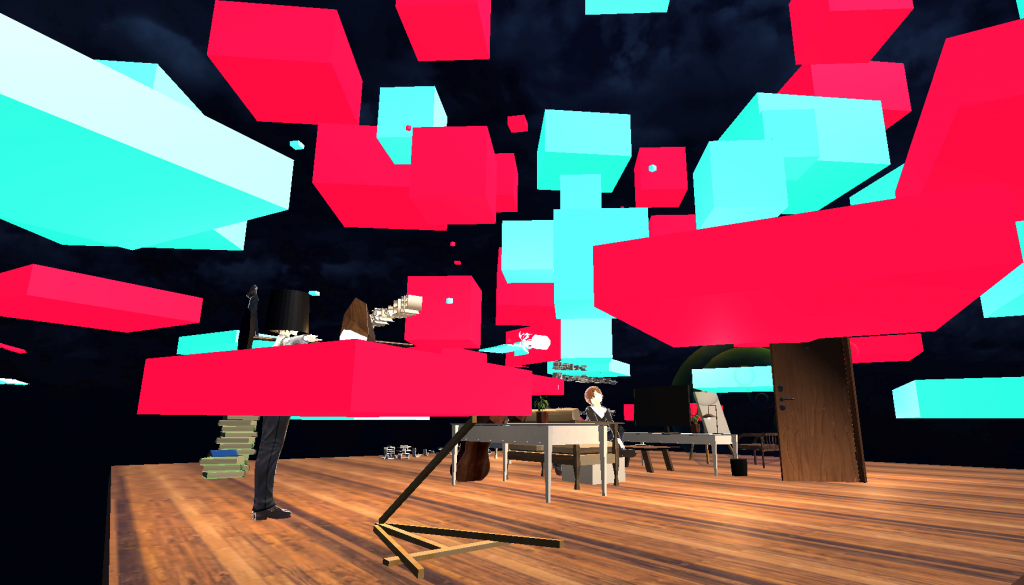

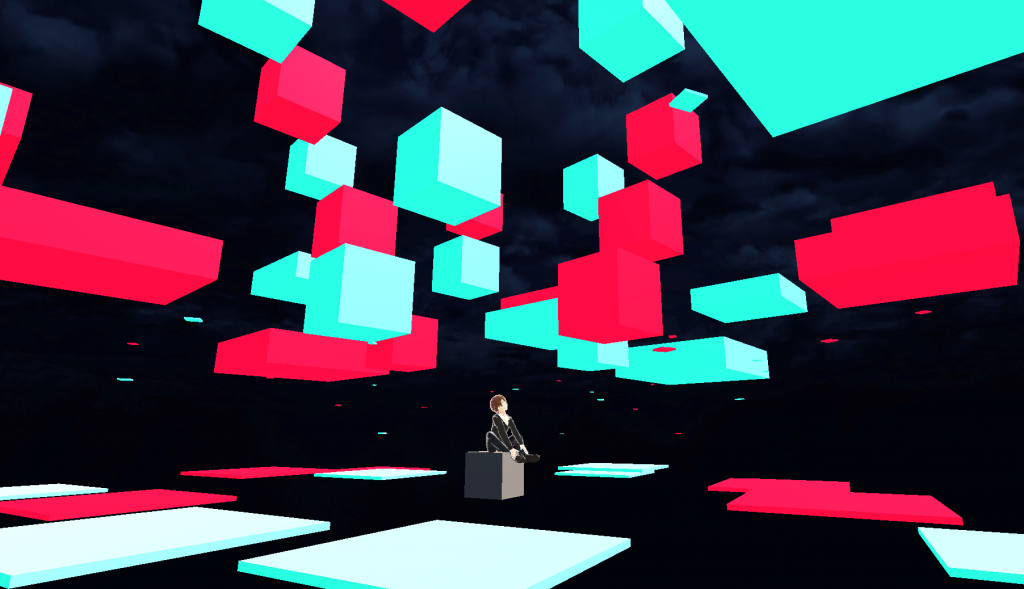

C:表現としては、人も物も見る角度や違う立場から見ると全然違って見えたりするのに、勝手に決めつけたり誤解したり悪い方ばっか見られたりとかで「息苦しい」とか「窮屈」な世界から抜け出したいという部分をVRなら無限で自由だよという風に、少しずつ窮屈で狭い部屋が広くなっていき、最後には壁が取っ払われて宇宙になる。みたいなイメージで作りました。

こうやって並べると「多面的」の良い部分も悪い部分も含まれた作品になったかもしれないです。

もちろんもっとオブジェクトひとつひとつに意味があったり無かったりもしますが、大きい部分だとこんな感じでしょうか…笑

シーンは音に合わせて狭い部屋から徐々に壮大な空間へと広がっていく。

アイデアに合わせて楽曲が、楽曲に合わせて空間がつくられる

— 本作のおおまかな制作過程を教えていただけますか?

C:アイデアとして「部屋が広がっていき生活音とリンクしたオブジェクトが動く」というおおまかなイメージがあり、楽曲制作→部屋を作り→小物を配置→タイムラインで動かす。というような手順でした。アイデアに合わせて楽曲が、楽曲に合わせて空間ができています。

— 制作するにあたって苦労した点、気が付いた点はありますか?

C:苦労は技術的な部分が一番大きかったです。アワードを知った時はVR空間の作り方なんて分からなかったですし、Unityすら知らなかった人間なので、いろんな記事を見て、勉強しながらの制作でした。

実際に技術的には特別なことは全然なくて、技術力で言ったらアワード参加者で最低だったと思います。アップロードが不慣れな部分でSTYLYのスタッフさんに丁寧にサポートしていただけて、本当にありがたかったです。

— さいごに、これからの展望について教えていただけますか?

C:これからも音楽をより楽しんでもらえるようにVRやARを活用できたらいいなと思いますし、VR主体の作品だったとしても、音で何か楽しませられるようなアイデアがあれば積極的に関わっていきたいと思ってます。

まだ発展途上でこれからできることもたくさん増えてその度にアイデアが湧く分野だと思うのでこれからも楽しみにしてます!

VRならではの音とパーティクルの使い方で見事に空間表現したC氏。

これからも音楽×VR、ARの表現はどんどん増えていくだろう。彼のようにVRだからこそ伝えられる手段を模索するのも、まだまだ黎明期であるこのアート領域での楽しみのひとつといえるだろう。