Oculus Goのように低価格なスタンドアロン型のVRHMDが発売されたことで、少しづつ日本でもVRが浸透しつつある。

もちろん、エンドユーザまで広がるにはデバイスサイズやスペック、キラーコンテンツの配信など、様々なハードルがあるが、表現者であるアーティストの方々との距離はかなり縮まったのではないか?

ファッション/カルチャー/アート分野のVRコンテンツを募るグローバルアワード「NEWVIEW AWARDS 2018」にて、

CINRA賞を受賞した「Fever」作者の瀬尾 智昭氏もその一人。

今回、同氏は「Fever」を通じて、どんなことを表現したかったのか? 本インタビューを通じて、その想いに迫ろうと思う。

プロフィール

瀬尾 智昭( @insidehead00 )

クリエイティブテクノロジスト、インタラクションデザイナー|日本

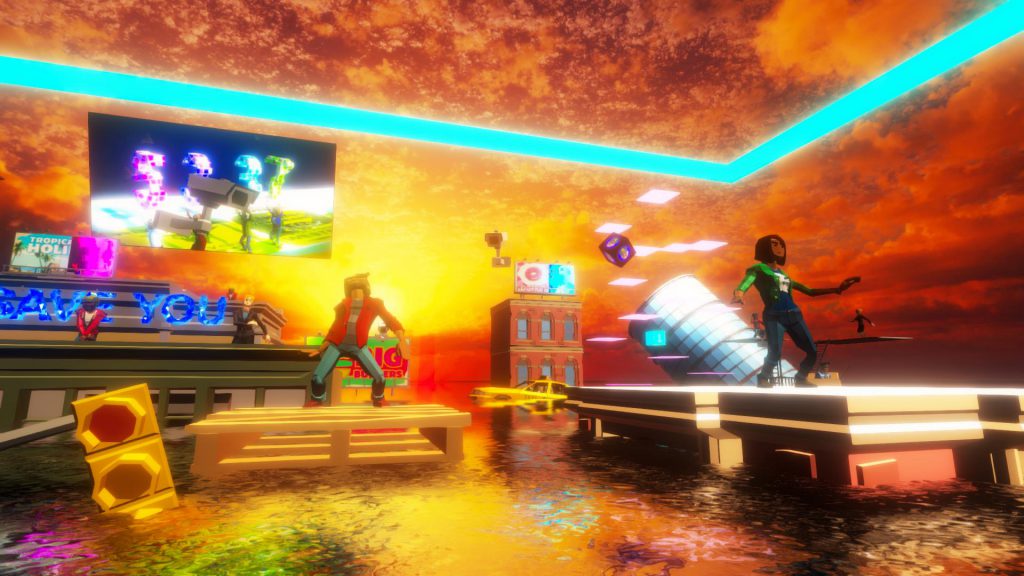

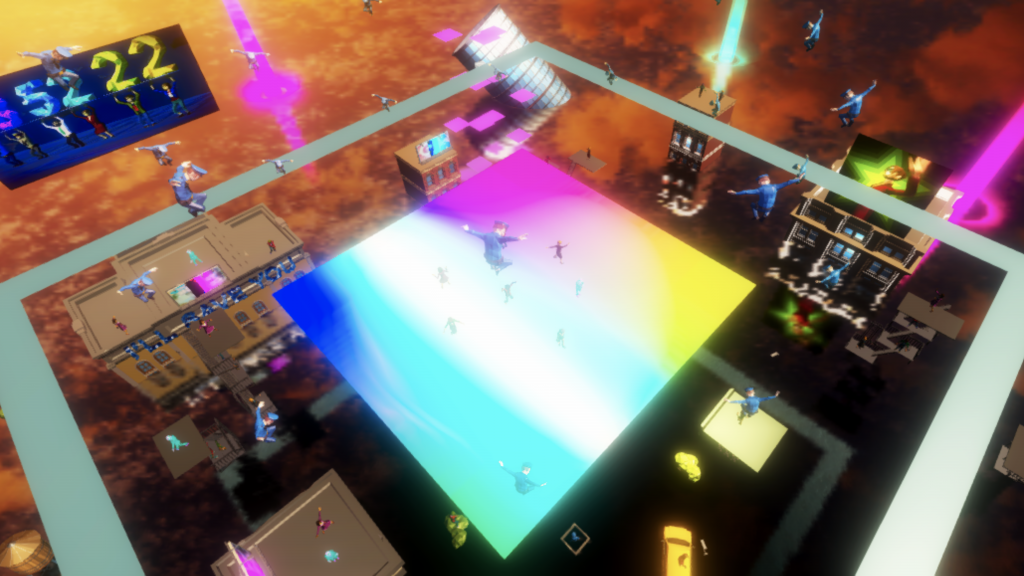

作品名:Fever

制作プロダクションにて、主にウェブサイトやモバイルアプリのUI/UX、インタラクションデザインを手がける。現在はデジタルエージェンシーにてクリエイティブテクノロジスト兼インタラクションデザイナーとして活動。テクノロジーの活用領域をオフラインにまで広げ、企画やプロトタイプ開発などを行っている。幼少期に頭の中の世界では何でも実現できるということに気がつき、以降、しばしば空想にふけるようになる。VRの出現により、空想の世界を実体験できるようになるというパラダイムシフトが起きたため,ワクワクが止まらない今日この頃。

— NEWVIEWを知ったキッカケを教えてくれますか?

瀬尾 :なんのメディアだったか忘れてしまったのですが、ネット上で見かけて知りました。

— 応募しようと思ったのはなぜですか?

瀬尾 :Oculus Goを体験した時に、VRがだいぶ身近なものになってきたことを実感しました。

そこで、自分でVRのコンテンツを作ってみようかなと思っていた矢先にNEWVIEW AWARDSのことを知り、運命を感じて(笑)応募を決めました。

— STYLYはどのようなキッカケで知りましたか?

瀬尾 :知り合いを通じてPsychic VR Labのことは以前から知っていましたので、STYLYもリリース当時から知っていました。

最初はハイクオリティな商品の3Dモデルをサイトに組み込めるEC向けのサービスでしたよね?その後に現在のようなVRプラットフォームに急に進化したので驚きました。

「多くの人が現実とバーチャルの重なり合った多層化された世界を同時に生きる世界を実現していきます。」というPsychic VR Labのミッションにはとても共感が持てますので、今後のSTYLYの展開を楽しみにしています。

現代社会における虚構と現実の曖昧さを表現

— 今回、制作された「Fever」はどのようなコンセプトで作られましたか?

瀬尾 :「Dystopia cultureでの熱狂体験」がコンセプトです。

デモ、暴動、バズや炎上など、テレビやSNSで人々がヒートアップしている姿を見ることがありますが、その様子にディストピアに通じるものを感じ、このヒートアップしている状況を作品の中で表現できないかと考えました。

また、情報化社会における虚構(バーチャル)と現実の、境界線の曖昧さのようなものが感じ取れるような作品にしたいという思いから、辿り着いたコンセプトになります。

— 本作品の制作手順と制作期間をお教えください。

瀬尾 :まずはどんな世界を作ろうかなと、いくつかアイデアを出しました。出したアイデアの中で、一番面白そうだと思ったのが「ディストピアな世界」でした。

作りたいものが決まった後は、仮のコンセプトを立てて、STYLYの使い方を覚えながらシーンを作っていきました。シーンを作り込んでいく作業と並行して、コンセプトとストーリーを固めていきました。制作期間はちょっとずつ作り続けて1ヶ月半ほどかかりました。

— 配置されているキャラクターの表現ですが、シェーダで書かれてますか? 空間制作の技術的な部分に関して、少し突っ込んでご説明いただけると嬉しいです。

瀬尾 :はい、キャラクターの光る表現はShader Forgeで作成したシェーダーを使っています。

このシェーダーでは、Timeを使って一定感覚で光を点滅させ、光らせる位置(Emissionの位置)はNoiseを使ってランダムで決めています。キャラクター以外のピカピカ光っているモノ達も、このシェーダーをカスタマイズしたものを使っています。

Fever内で流れているアナウンス音声は、Sound of Textというテキストデータをmp3に変換して保存できるサービスを使っています。書き出したmp3にAdobe Auditionでエフェクトをかけて仕上げました。

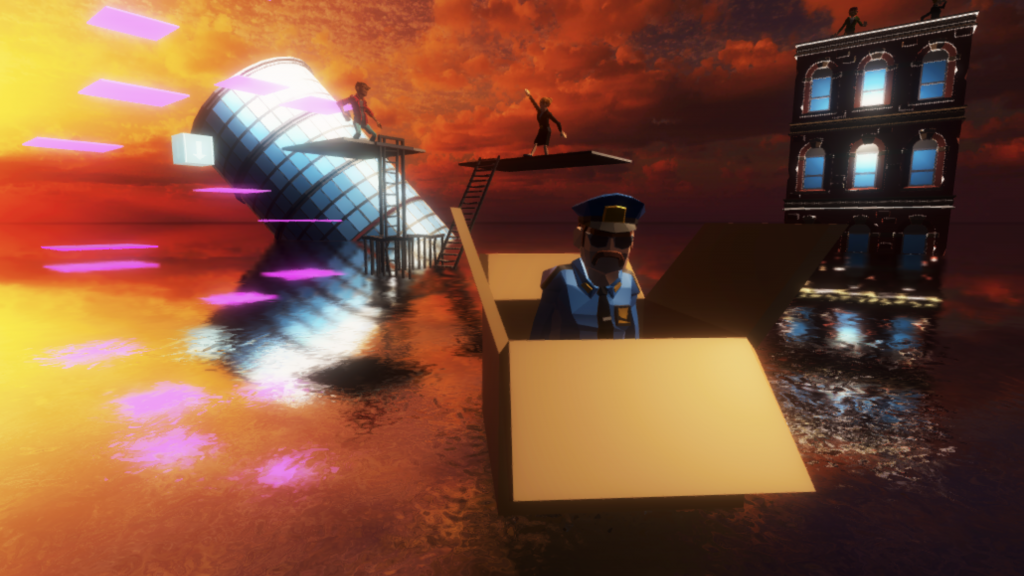

ピンク色の階段のところを上下しているグリーンのボックスは、ピカピカは前述のシェーダーを使用、アニメーションはUnityのAnimationツールで作成しています。遠くの方で発生している爆発は、Unityのパーティクルシステムで作成しました。

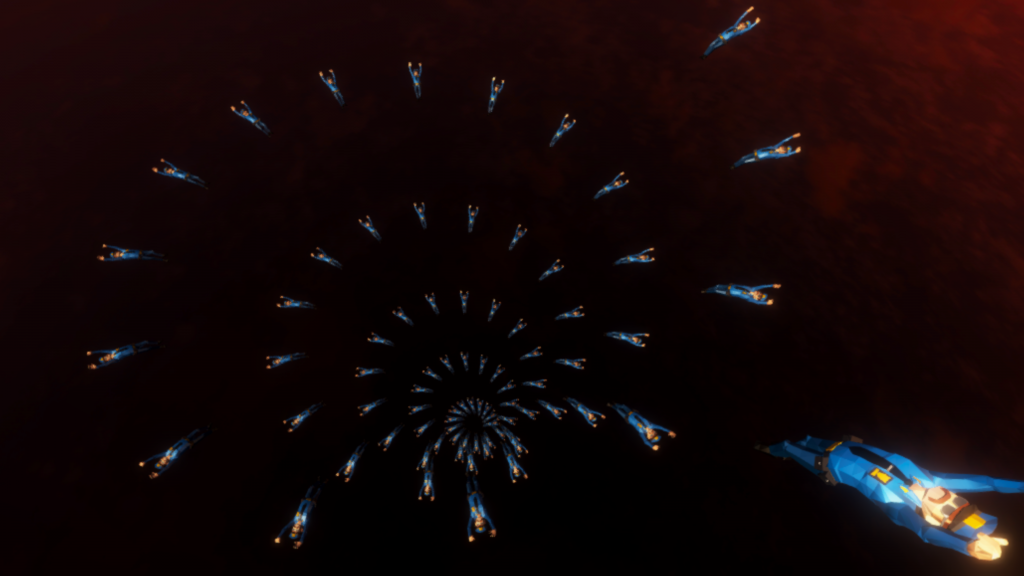

空と水中にいる大量のポリス達は、Unityのシーン上にポリスをスクリプトで配置→配置したポリス達を一つの空のGameObjectに格納→Animationツールで回転→STYLYにアップロードという流れで作成しました。

Fever内で流れている映像は、自分が過去に制作したリアルタイムレンダリングな作品達を動画として書き出し、YouTubeにアップロードしてからSTYLYに取り込んでいます。

BGMは、SoundCloudからSTYLYに直接、取り込みました。

キャラクターのダンスアニメーションはmixamoを使っています。

xRならではの表現を探求

— ありがとうございます。制作時に苦労した点もお教えいただけますか?

瀬尾 :STYLYはかなり手軽にVRコンテンツを作成できるので、学習に時間はそれほどかからなかったのですが、僕はUnityを使って作品に味付けをしていきたかったので、UnityとSTYLYがどこまで連携できるのかを把握する作業に時間がかかりました。

シェーダーを試してみたり、3Dサウンドを試してみたり、ダメ元でC#書いてみたりなど、STYLYの裏技見つけるくらいの気持ちで色々試しました。

あと、僕がFeverを作っていた頃は、Unityでシーンを丸ごとSTYLYにアップロードできる機能がまだ無く、3Dのオブジェクトを一つ一つアップロードしなければならなかったため、一つのことを試してみるのに少々時間を要しました。

(後になって、Playmakerを使えば色々実現できることを知って、ちょっと凹みました(笑))

— 本作品を制作する際に最もこだわったポイントを教えてください。

瀬尾 :「Dystopia cultureでの熱狂体験」というコンセプトを、シーン(世界観)の作成と、ヘッドマウントディスプレイを被った時の体験に落とし込んでいく作業にはこだわりをもって臨みました。

熱狂感を出すために、踊り続ける人々や点滅する看板、空中に浮かぶディスプレイなど、各所に動きを感じられるオブジェクトを配置して、Fever内の時間の流れを早く感じられるようにしました。

Dystopiaな世界観を形にしていく時は、背景、建物、キャラクター、動き、音などの「素材を選ぶ」「組み合わせてみる」の作業を何度も繰り返しながら、自分のイメージに近づけていきました。

細かいところでは、シーンに奥行き感やコントラストを出すために建物のテクスチャを調整してみたり、Unityで作ったライトをSTYLYにアップして、斜めに傾いたビルなどに光を当てて存在感を出してみたりなど、リアルっぽさや質感を出すための工夫をしています。

STYLYのシーンがある程度出来上がったタイミングで、ヘッドマウントディスプレイを被ってシーンのサイズや距離感などの見え感を確認したり、熱狂を感じられる体験になっているかどうかを確認しながらブラッシュアップしていきました。

— 今後の展開をお教えください。

瀬尾 :VRは、コンテンツ表現の幅が無限大にあると思っています。

その無限の可能性の中で、VRならではの新しい表現や体験を創ることにチャレンジしていきたいです。

あと、STYLYを通じて他の作者の方々との繋がりを作っていけたらいいなと思っています。

来年にはOculus Questというさらに高品質なVR体験が可能になるスタンドアロン型VRHMDが発売予定だ。

価格も$199 or $249とスマートフォンに比べても安く、ローンチタイトルは50を越えるらしい。

このように年々、様々なVRデバイスが発売されるにつれて、開発者のみならずアーティスト達もVRコンテンツの開発に参入していくだろう。

VRは空間デザインが重要だ。そのような空間を彩る手法はアーティストの方が得意なのかもしれない。

だからこそ、STYLYはよりVRへの参入障壁を下げ、多くのアーティストにVR空間をデザインしていただきたいと思っている。

同氏の次回作も楽しみに待とうと思う。